| |

|

|

come

sono le |

Cave storiche del Bardiglio

Cappella

itinerario

archeominerario

|

|

|

Visita all'area archeomineraria

|

|

|

La bellezza delle cave

della Cappella è oggi esaltata anche dal panorama che si gode

affacciandosi da questo ripiano orografico, che spazia dalla pianura

litoranea versiliese fino alla dorsale principale della catena delle

Alpi Apuane: da Forte dei Marmi al Monte Altissimo. Un breve percorso di

visita, quasi pianeggiante, consente di osservare alcuni aspetti

dell’attività estrattiva nel Monte della Cappella, come si è andata

sviluppando nel corso del XIX-XX sec.

Lungo la mulattiera di collegamento tra la Pieve di S. Martino, Fabiano

e il fondovalle di Riomagno e Seravezza, si trovano due imponenti

bastioni di contenimento dei detriti di escavazione. La data del 1878,

incisa su uno scheggione di pietra, indica probabilmente il periodo di

costruzione di questi grandi muri a secco.

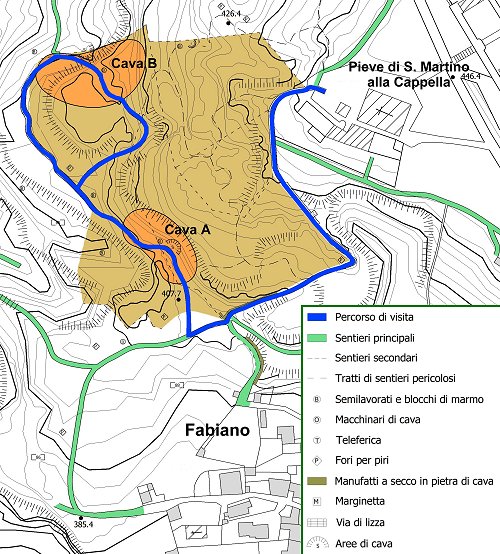

L’itinerario di visita, segnato in blu sulla carta qui in basso, passa

vicino a vecchi saggi di cava, le cui discariche (“ravaneti”) appaiono

oggi in via di rinaturalizzazione.

In questa parte più elevata del Monte della Cappella, le cave portano

segni di tecniche estrattive rudimentali, che si sono perpetuate anche

in tempi moderni.

La conduzione di tipo familiare e/o “artigianale” consentiva limitate

produzioni di piccoli blocchi e soprattutto di semilavorati in marmo ‘bardiglio’,

per utilizzi architettonici civili e religiosi.

I manufatti qui ottenuti e

già riquadrati sul piazzale di cava, venivano poi scivolati a valle

sopra grandi slitte (“lizze”) di legno di faggio, che percorrevano

lentamente vie ripide e selciate, oppure erano trasportati da possenti

teleferiche. |

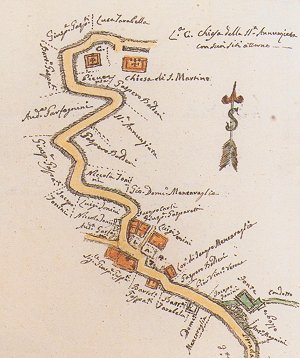

La strada Cappella-Fabiano-Riomagno

in una mappa del 1784

A.S.C.S., Campione di strade

|

|

|

Cava dell'area

archeomineraria delle cave di marmo bardiglio della Cappella

|

La carta topografica indica i luoghi dove è possibile ritrovare traccia

degli antichi sistemi di trasporto dei materiali estratti. Frequenti

sono le buche di alloggiamento dei “piri”: cioè dei ‘pioli’ attorno ai

quali venivano avvolti i cavi per controllare la discesa dei blocchi

lungo le “vie di lizza”.

"Il Monte delle Cave della

Cappella

è

assai alto, e da esso si scuopre gran tratto di mare: dietro a lui resta

[il]

Monte Altissimo,

ignudo, e bianco come se fosse coperto di Neve (…). Dirimpetto al

Monte delle

Cave,

si vede il precipitoso sporto di Monte detto

Trambiserra,

che ha filoni di Marmo simili in tutto e per tutto a quelli del Monte

della

Cappella,

anziché da esso si cava medesimamente il

Bardiglio,

ed il

Marmo bianco,

laonde fa chiaramente conoscere, che anticamente era unito, e continuato

con quello della

Cappella,

ma poi è stato diviso e tagliato dall’acque del

Rimagno”. (1)

Giovanni

Targioni Tozzetti,

Relazioni

d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana,

II ediz., Cambiagi, Firenze 1773,

(1) vol. VI, pp. 222-223.

(2) vol. Vi, pp. 218-219.

|

|

|

"Gli Scarpellini spaccano i massi a forza

di cunei, o biette (…). Lavorano a cava aperta, non a grotte (…), e dove

a più uno piace; laonde sciattano moltissimo

Marmo.

I pezzi cavati e sbozzati, stante la ripidezza del Monte, gli fanno

sdrucciolare al basso, sopra di lunghissimi scarichi di scappiole, e

rottami di Marmo: in basso gli caricano sopr’a Carri, e gli portano a

Rimagno

a lavorare e pulire; poiché li sono molte Botteghe e Magazzini di Marmi,

e vi si fanno moltissimi lavori. Per segarli e spianarli, siccome nel

paese non hanno rena buona, si servono di certa rena bianca, che cavano

dal

Lago di Maciuccoli,

e da

S. Terenzio

vicino alla

Spezia

(…)”.(2)

|

|

|

|

Il

percorso di visita ci offre sulla destra la prima cava musealizzata (Cava

A sulla carta dell’area archeomineraria del Monte della Cappella).

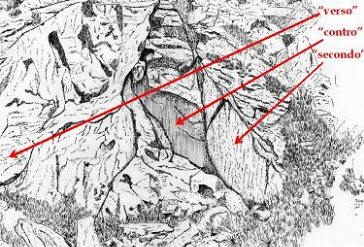

Il saggio estrattivo è stato ottenuto, a suo tempo, forzando le fratture

naturali della roccia, sia con cunei di ferro, sia con esplosivo. Sul

suo lato sinistro, sono ancora evidenti tracce di abbattimento di

blocchi informi lungo il piano di fratturazione del ‘verso’, seguendo

l’immersione a sud-ovest del sistema di scistosità principale

dell’ammasso marmoreo.

Il fronte di cava è poi avanzato nel “monte”, per alcuni metri,

sfruttando ai lati, due fatturazioni, appena convergenti, del piano del

‘secondo’.

Sul fondo della cava, il distacco degli ultimi blocchi ha lasciato delle

superfici subverticali, corrispondenti al piano del ‘contro’.

Sul piazzale di cava sono rimasti abbandonati diversi blocchi, già

riquadrati dagli scalpellini, prima di far parte di una “carica”, da

affidare alla “lizza” e ai “parati” per il trasporto verso valle.

a sinistra

Il piano di fratturazione del “verso”

(immersione a sud-ovest) della Cava A

sotto

I piani di fratturazione della Cava A

|

|

|

|

|

|

“Poco

più oltre siamo a vista delle cave della Cappella, il ravaneto delle

quali ti abbaglia l’occhio, poiché altro ivi non miri che il

biancheggiar del marmo tra l’azzurro del cielo e il verde dei vicini

castagneti. Qui è tutto movimento di picconi, mazze, pali, seghe, mine

che esplodono, grida dei cavatori e dei bifolchi che caricano i massi

enormi che rotolano traendo seco dall’alto del monte nell’alveo del

fiume dei minori e che talvolta dagli urti l’uno l’altro si spezzano:

altri ne vedi sospesi sopra il tuo capo quasi fosser per lasciarsi

all’istante; e chi per la prima volta ammira queste escavazioni rimane

invero meravigliato ed atterrito. Varie sono le proprietà di questo

monte, ma ognuno vi cava a suo bell’agio gli ordinari ed i bardigli,

essendo questi ultimi dei più belli che si conoscano e del vero colore

piccione, come li appellano gli inglesi

colour’s dove (sic).

I più pratici uomini sono occupati nelle formelle così dette, per

istaccare i massi dal monte, servendosi di mazze e zeppole; altri nel

far le mine, ed usano certo paletto detto ago da mine. Taluni vi

quadrano massi secondo le forme volute dal committente e li pongono in

istato da sottoporli alla sega. I ragazzi sono per lo più destinati a

far le quadrette da pavimento, e le donne a trasportarle in capo dalle

cave fino al caricatoio”.

Vincenzo Santini,

Vicende storiche di Seravezza e

Stazzema,

ms. del 1874, pubbl. Pietrasanta, 1964, p. 278-279

|

|

|

Il piazzale della Cava B |

Il

percorso di visita ci offre sulla sinistra la seconda cava musealizzata

(Cava B sulla carta dell’area archeomineraria del Monte della

Cappella).

Nella

seconda piccola cava prevalgono avanzamenti estrattivi con esplosivo,

cosicché il sito non mostra forme strettamente dipendenti dai piani di

fratturazione naturale del marmo.

Anche

in questo secondo piazzale di cava si trovano blocchi riquadrati a

“mazzetta e subbia”, con un letto di scaglie di percussione

particolarmente ricco. Significativa è poi la presenza di un manufatto

con gradini e plinto di colonna, che testimonia a quale avanzato stadio

di semilavorazione venissero talvolta portati i blocchi estratti.

|

|

|

|

BARDIGLIO CAPPELLA

In

entrambe le cave affiora il ‘bardiglio Cappella’, un marmo di intenso

colore grigio morato, che si caratterizza per la presenza di una

listatura sul fondo, a fasce parallele azzurro-chiare, con leggere

sfumature bianche.

Bardiglio deriva dallo spagnolo

pardillo,

diminutivo di

pardo,

cioè ‘grigio’. Il colore è dovuto alla diffusione di pirite

microcristallina. Quando viene frantumato, il bardiglio emette, per

breve tempo, un tipico odore solfureo.

a sinistra

il marmo Bardiglio Cappella con le caratteristiche ornamentazioni |

|

|

“Il

Bardiglio di Seravezza, che nel

Museo Wormiano

(…) è chiamato

Marmor cinereum Seravitianum

(…) e più duro di quello di

Carrara,

e piglia anche miglior pulimento. Egli è Marmo di colore turchino o cilestro,

più o meno carico per infiniti gradi, diversamente macchiato di bianco, cioè

a vene, linee, a pezze, a sfumature ec.”.

Giovanni Targioni

Tozzetti,

Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della

Toscana, II ediz., Cambiagi, Firenze 1773,

vol. VI, p. 212

“ll

bardiglio cupo [della Cappella]: Tessitura saccaroide fine. Colore del

fondo grigio morato, con rade sfumature di bianco. Opaco. Semiduro”.

Emilio

Simi,

Saggio corografico

sull’Alpe della Versilia e la sua

ricchezza minerale,

Frediani, Massa 1855, p. 149

"Alle cave

della Cappella, presso Seravezza la massa marmorea è quasi totalmente

costituita da un bardiglio di color ceruleo-cupo spesso screziato di

bianca venatura, assai apprezzato. In qualche punto tuttavia,

segnatamente alla parte superiore, trovansi delle zone bianchissime in

vivo contrasto colla tinta scura del restante della massa" .

Domenico Zaccagna, Descrizione geologica delle Alpi Apuane, R.

Ufficio Geologico, Roma 1932, p. 165.

a destra

antiche mattonelle quadrate per pavimenti

(comunemente

conosciute come “marmette, “quadrette” o “ambrogette”) |

|

|

|

|

|

|

|

|